В.ФЕДОРОВ,

г.Липецк.

КОНСТРУИРОВАНИЕ

СВЧ - устройств НА МИКРОПОЛОСКОВЫХ

ЛИНИЯХ

Освоение

сверхвысокочастотных диапазонов (СВЧ)

и создание аппаратуры для работы

на этих частотах в настоящее время

не является проблемой — созданы

системы спутниковой связи и

наземные системы передачи

информации, функционирующие на

частотах 3...30 ГГц, относящихся к СВЧ.

Экспансия систем связи зашла в

область КВЧ (крайне высоких частот),

и ныне уже действуют системы,

использующие частоты выше 40 ГГц.

Однако

в популярных радиотехнических

изданиях очень редко появляются

статьи, посвященные данной теме.

Этому способствует ряд причин. Одна

из них, наиболее важная — малая

доступность элементной базы,

которая ранее, как правило, использовалась

предприятиями "оборонки" и

немногими НИИ. В настоящее время

ситуация кардинально изменилась, и

приобретение различных СВЧ-компонентов

(даже весьма экзотических) не

составляет особого труда.

Но

если решен вопрос с комплектующими,

возникает другой, не менее существенный

— о методиках расчета и принципах

конструирования СВЧ-техники.

Поскольку существует определенный

пробел в области проектирования

СВЧ-схем, спешу восполнить его,

описывая упрощенный метод конструирования.

В данной статье приводится расчет

микрополосковых устройств,

показавших на практике (ввиду

неоспоримых преимуществ) высокие

результаты.

Прежде

всего замечу, что от радиолюбителей,

решивших заняться освоением СВЧ-диапазонов,

требуется опыт конструирования

традиционных ВЧ-устройств,

аккуратность, терпение и

настойчивость.

Микрополосковая

линия (МПЛ)

МПЛ

используется для передачи

электромагнитных волн между компонентами

схемы. Кроме того, на ее основе

формируются различные элементы

СВЧ-схем (резонаторы, индуктивности

и т.п.). Несмотря на опре-. деленные

недостатки (низкая передаваемая

мощность и большие потери), МПЛ

обладают несомненными достоинствами

— просты в изготовлении и

позволяют на фольгированном диэлектрике

толщиной h (рис.1 а), в качестве

которого используется

фольгированный фторопласт марки

ФАФ, либо металлизированные

пластины из кварца или керамики,

создавать функционально

законченные изделия.

Как

можно видеть, МПЛ представляет

собой печатную дорожку (вырезанную

на плате) шириной w, при этом нижний

слой металлизации остается

необработанным. Плата заключается

в экран шириной а и высотой Ь.

Как

известно из теории электрических

цепей, в идеальных условиях сопротивление

линий передачи сигналов должно

быть численно равно сопротивлению

нагрузки. Как следствие, при

расчетах МПЛ прежде всего задаются

требуемым сопротивлением ZQ. В

нижнем участке СВЧ-диапазона можно

применить расчет, предполагая, что

в МПЛ распространяется только Т-волна.

К сожалению, анализируя несколько

публикаций в журнале "Радио",

автор обнаружил, что ни по одной из

формул, приведенных в статьях,

нельзя сколько-нибудь точно

рассчитать ZQ ^ПЛ.

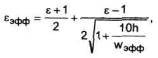

Волновое

сопротивление МПЛ можно

рассчитать по формуле, приведенной

в [1]:

![]()

где

h обычно равно 0,5 мм или 1 мм; Е —

диэлектрическая проницаемость

диэлектрика.

Конкретное

значение толщины обычно наносится

при маркировке фольгированного

материала (в случае отсутствия

сведений о толщине материала

рекомендую воспользоваться

методом, описанным в [2]).

По

формуле (1) при помощи компьютера

рассчитывают значения 20для всех w,

лежащих в пределах от 0 до 15 мм с

шагом 0,01 мм. При этом строят график,

по которому в дальнейшем по

заданному значению z0 находят

ширину w МПЛ. Отметим, что z уменьшается

с увеличением ширины МПЛ.

Длина

волны в диэлектрике AQ с диэлектрической

проницаемостью е меньше, чем в

воздухе, и вычисляется по формуле:

![]()

где

![]()

—

длина волны в воздухе;

![]()

t

— толщина проводника МПЛ (фольги),

которую можно измерить микрометром

(обычно 0,025 мм).

Таким

образом, для любой МПЛ с заданным ZQ

можно найти Л0, подставляя в

формулы значение w, соответствующее

данному сопротивлению.

На

принципиальных схемах МПЛ обозначается

в соответствии с рис.1 б, при этом

число над линией обозначает величину

ZQ (в данном случае 50 Ом). Все

линейные размеры МПЛ выражаются в

миллиметрах. Стенки экрана располагаются

таким образом, чтобы выполнялось

условие:

![]()

и

для этого МПЛ располагают вдоль

центральной продольной оси платы,

как можно ближе к ней.

В

связи с тем, что в СВЧ-схемах

элементы с сосредоточенными параметрами

(обыкновенные дискретные

индуктивности (L), конденсаторы (С),

резисторы (R), размеры которых на СВЧ

уже сопоставимы с длиной действующей

в диэлектрике волны) имеют большие

потери и низкую добротность, в

конструкциях применяются элементы

с распределенными параметрами, т.е.

R, L и С распределены по всей длине

элемента.

Индуктивности

выполняются в виде отрезка МПЛ с

большим z1 (около 100 Ом), при этом его

длина

![]()

а

индуктивность вычисляется по формуле

![]()

где

![]()

круговая

частота

![]()

Последовательная

индуктивность (рис.2а), включается в

разрыв МПЛ линии передачи, имеющей

сопротивление z0. Параллельная

индуктивность (рис.26), если она

выполнена в виде короткозамкнутого

шлейфа, обеспечивает КЗ по

постоянному току.

Если

необходимо избежать КЗ, применяется

разомкнутый шлейф, у которого

![]()

Индуктивности,

применяемые в низкочастотном

участке СВЧ-диапазона, для

уменьшения габаритов изготавливают

в виде спирали. При расчете L

влиянием экрана можно пренебречь

при условии, что

![]()

В

противном случае нужно удалить

металлизацию под L на нижней части

платы.

Емкость

может образовываться путем

введения зазора в МП-линии передачи

(рис.За), но она при этом невелика (около

1 пФ):

Для

получения большей последовательной

емкости используют трехслойную

структуру (рис.Зб). В качестве

диэлектрика можно использовать

фторопластовую пленку, пластинку

слюды или кварца. Тогда:

![]()

(линейные

размеры — в миллиметрах, емкость

— в пикофарадах).

При

этом емкость достигает 30 пФ. Ее

можно применять как параллельную,

замкнув нижнюю обкладку через

отверстие в плате с обратной

стороной.

Параллельную

емкость можно также выполнить в

виде неоднородности

![]()

либо

в виде шлейфа

![]()

как

показано на рис.Зв.

При

этом:

![]()

где

![]()

круговая

частота.

На

частотах до 3 ГГц можно применять

элементы в бескорпуском исполнении

с сосредоточенными параметрами,

например, описанные в [3]. Также

возможно применение бескорпусных

элементов, в т.ч. резисторов фирм

Филипс и Мурата, которые имеют высокие

параметры.

Резонаторы

являются колебательными

системами СВЧ-устройств. Эквивалентные

схемы резонаторов на основе МПЛ,

включенных в виде шлейфов,

изображены на рис.4. Резонатор

представляет собой подключенный к

линии передачи 1 отрезок МПЛ (шлейфа)

2, замкнутого или разомкнутого на

конце, в зависимости от

необходимости получения КЗ по

постоянному току. При этом включение

согласно рис.4а обеспечивает подъем

АЧХ на f0, а рис.4б — завал.

Недостатком

таких резонаторов является их

низкая добротность. Для

ее

повышения резонаторы делают

подковообразными (рис.4в). При этом

чем меньше s, тем выше добротность

резонатора. Тем не менее, нельзя

сильно уменьшать s, т.к. возникнет

паразитная связь между элементами

резонатора. Более высокую

добротность имеют диэлектрические

резонаторы, о которых будет рассказано

отдельно.

Резонаторы

могут включаться следующими

способами (рис.5): а, б — если

резонатор является нагрузкой (двуполюсник),

и в, г, д — если резонатор

включается в какую-либо цепь (четырехполюсник).

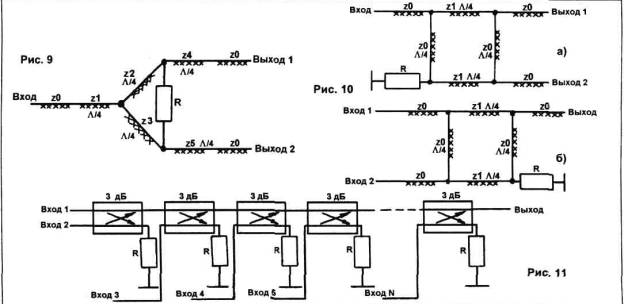

Шлейфовый

направленный ответвитель (ШНО)

ШНО

широко применяется в делителях

мощности, смесителях и т.д.

Двухшлейфовый ШНО (рис.6) передает

мощность из первичной 1 (или 2) линии

во вторичные (3 и 4). При этом

разность фаз в плечах 3 и 4 равна 90°,

мощность между плечами делится

ровно пополам, поэтому ШНО в литературе

называют также 3 дБ- или квадратурным

мостом. Однако мощность из плеча 1 в

плечо 2 и наоборот не передается.

Чтобы

соблюдались вышеуказанные

свойства, необходимо выполнить

следующие условия:

![]()

При

этом приближенно можно считать,

что

![]()

В

НЧ-участке СВЧ-диапазона, для

уменьшения размеров, ШНО выполняют

в виде меандра (рис.7а), а в ВЧ-части,

для уменьшения влияния

неоднородностей в местах

соединения линий, используют ШНО в

виде кольца длиной Л0 (рис.76).

На

рис.8 показана электрическая (а) и

топологическая (6) схемы кольцевого

делителя. Для равного деления

мощностей между выходами необходимо,

чтобы:

![]()

Коэффициент

перекрытия делителя равен 1,4; КСВН=1,2;

затухание — около 3 дБ (т.е.

наполовину); развязка выходов —

около 30 дБ.

Для

обеспечения большего коэффициента

перекрытия Кп используются

многоступенчатые делители. Для

неравного деления мощностей применяют

схему, изображенную на рис.9. Пусть Р.,

образуется на выходе 1, а Р2 — на

выходе 2, тогда:

![]()

![]()

При

этом геометрическая длина МПЛ,

имеющих z.,-z5, равна

![]()

Делители

мощности можно выполнить на

основе ШНО (рис.10а). При этом R

выбирают равным z0. На ШНО также

выполняются сумматоры мощности,

наиболее часто применяемые для

сложения сигналов от нескольких

каналов, работающих на общую нагрузку.

На рис.10б показана электрическая

схема суммирования двух сигналов

на основе ШНО. При последовательном

включении N-1 ШНО, как показано на

рис.11, получается N-входовой

сумматор мощности. Необходимо

лишь иметь в виду, что сигналы на

входе должны иметь соответствующий

сдвиг фаз.

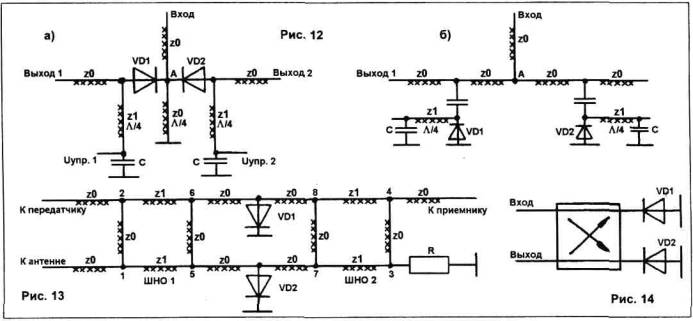

Переключатели

СВЧ можно можно собрать по схемам,

изображенным на рис.12. В качестве

ключей используют

высокочастотные p-i-n диоды. МПЛ с

сопротивлением z1 совместно с

емкостями С образуют ФНЧ, предотвращающие

проникновение СВЧ в цепи питания (z.,>100

Ом).

Состояние

включено: рис.12а — диоды открыты, 126

— закрыты. Число коммутируемых

каналов можно увеличивать путем

подключения их к точке А (в точку А

на рис.126 необходимо подключить

согласующий шлейф). На входы и

выходы переключателей, при

необходимости развязки по постоянному

току, устанавливают разделительные

конденсаторы.

На

практике широко применяются

переключатели и аттенюаторы,

выполненные на ШНО, которые используются

при разработке модуляторов. На рис.13

показан антенный коммутатор на

двух 3 дБ-мостах. При передаче VD1 и VD2

открыты, мощность передается в

точки 5 и 6 и не поступает в антенну.

Отражаясь через открытые диоды,

сигналы со сдвигом фаз 90°,

складываясь в ШНО1, поступают в

антенну синфазно. Из-за неидеальности

элементов VD1 и VD2 мощность

просачивается в плечи 7 и 8, при этом

синфазно складывается в плече 3 и

гасится резистором R и противофазно

— в плече 4 (сигнал отсутствует).

При приеме диоды закрыты, при этом

сигнал из антенны делится пополам в

плечах 5 и 6 и передается в плечи 7 и 8

соответственно. При этом в плече 4

сигналы в фазе, а в 3 — в противофазе

(сигнал отсутствует).

Если

в плече 2 установить резистор R= ZQ,

схема превратится в выключатель (плечо

1 — вход, 4 — выход). Если VD1 и VD2

открыты — состояние "выключено",

закрыты — "включено". Если

управляющий ток подавать не

скачком, а плавно, можно плавно

модулировать мощность на выходе.

Аттенюатор на основе одиночного ШНО изображен на рис.14. Вход и выход являются развязанными плечами. Как и в предыдущем случае, можно плавно модулировать входной сигнал.

(Продолжение

следует)